|

| 新ひだか町静内二十間道路桜並木は、北海道開拓使長官・黒田清隆が明治五年(1872年)に日高の地を訪れた際、野生馬が群れをなしているのを見て、積雪が少なく野草の多い日高地方が産馬改良には最適の地であると判断し、静内・新冠・沙流郡にまたがる約七万ヘクタールに及ぶ大規模な牧場を区画し、野生馬2,262頭を狩り集めて始められた現在の独立行政法人家畜改良センター新冠牧場が、宮内庁所管の新冠御料牧場であった明治三十六年(1903年)に造成されました。当時は中央道路と言われていた幅二十間(36m)・延長約8km(直線で約7km)という雄大なこの道は、いつの日からか二十間道路と呼ばれるようになりました。その後、同牧場を視察する皇族方の行啓道路としてこの地に桜が植栽されたのは、大正5年(1916年)のことで、当時の同牧場職員が、近隣の山々からエゾヤマザクラ等を道路の両端に移植するのに要した歳月は3年にものぼりました。厳しい自然と艱難辛苦の過程を経て、毎年、その雄大な景観を見せてくれる二十間道路桜並木は、日本一の桜並木と称され、多くの桜人を魅了し、数々の栄誉にも輝きました。 5月には道路の両側にエゾヤマザクラなどが咲き誇り、毎年多くの観光客が訪れます。かつては3千本あった桜ですが、現在は2千本ほどになっています(2024年4月現在)。 ○日本の道百選(昭和61年 建設省) ○さくら名所100選(平成2年(財)日本さくらの会) ○新・日本街路樹100景(平成6年 読売新聞社) ○北海道遺産に選定される(平成16年 北海道)等 |

| ◇[桜の種類ーエゾヤマザクラ・カスミザクラ・ミヤマザクラ等] ●エゾヤマザクラが全体の70% ●カスミザクラが全体の27% ●ミヤマザクラが全体の3% |

| ■最近の二十間道路の様子については「今年の様子」をクリックしてご覧下さい。 |

| ■2022年 第59回しずない桜まつりについては「しずない桜まつり」に掲載しています。 |

| ■二十間道路へのアクセスについては「アクセス」をクリックしてご覧下さい。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

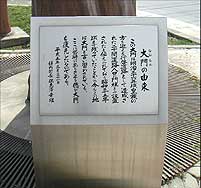

| 大門(おおもん)の由来 この大門は明治36年に造成された二十間道路入口の門柱として設置されたと伝えられており昭和35年頃まで残っていたことから今もこの地は大門と言い習わされている。 ここに当時のありさまを偲び大門を復元したものです。 |

|

|

|

|

見学の注意です。 |

| ●伝染病予防のため、家畜に近づいたりさわらないでください。 ●牧草地内及び立入禁止地域には、絶対に入らないでください。 ●木の枝を折らないでください。 ●木の下まで車を乗り入れないでください。 ●火の後始末を必ずしてください。 ●ゴミ、生ゴミは必ずお持ち帰りください。 |

| 二十間道路に沿ってこのような石碑があります。 |

|

|

|

|

|

| 日本の道百選 (昭和61年選定 建設省) 昭和62年5月7日 建立 |

北海道まちづくり100選 平成元年5月1日 建立 |

さくら名所百選 (平成2年3月3日 (財)日本さくらの会) 平成3年9月30日 建立 |

|

|

|

| 北海道遺産 平成22年11月30日建立 |

花の観光地づくり大賞 平成22年11月30日建立 |

|

| 平成16年、次世代へ継承したい北海道の宝物として北海道遺産に選定されました。 | 平成21年10月8日社団法人日本観光協会主催の「第11回花の観光地づくり大賞」において受賞 |

|

|

|

| お登勢の碑 船山馨の小説「お登勢」 |

開拓の碑 | 開拓三十周年記念碑 |

| 花のトンネル |

|

|

|

|

| 龍雲閣 | 御料牧場事務所 (新冠種畜牧場旧事務所) |

| ■龍雲閣 1908年(明治41)、皇族方や政府高官の宿泊所として建築された「貴賓舎」。大正天皇や昭和天皇も、皇太子時代にご宿泊されました。 |

1920年(大正9)建設の事務所。 |

|

| 生馬神社 |

| 1941年(昭和16)建立。新冠御料牧場産の競走馬は中央競馬で活躍、その生産者賞金が神社建立にあてられました。 |

|

| 二十間道路桜並木の春の風景を背景に、龍雲閣、御料牧場事務所、帽子をとってあいさつをしている皇族、放牧地で草を食べる軍馬などを1/150の縮尺で再現したジオラマが新ひだか町地域交流センター内の町民ギャラリーに展示されています。 |

|

| 二十間道路中ほどに信号があります。 |

|

| 日本軽種馬協会静内種馬場 |

| 二十間道路桜並木の過去の桜まつり開催期間及び開花・満開日 ○平均開花日:5/3 ●平均満開日:5/6 (1981年から2023年までの平均) (過去5年では、平均開花日:4/26・平均満開日:4/30) |

|||||

| 回 | 年 | 桜まつり期間 | 開花 | 満開 | 入込数 |

| 61 | 令和6年(2024) | 4/28~5/3 | 4/23 | 4/27 | 約6万7,000人 |

| 60 | 令和5年(2023) | 4/24~4/30 | 4/21 | 4/21 | 4月22日~ 5月3日まで 約11万3,340人 |

| 59 | 令和4年(2022) | 4/30~5/5 | 4/25 | 4/29 | 4月26日~ 5月5日まで 約10万6,042人 |

| 58 | 令和3年(2021) | 4/30~5/5 | 4/24 | 4/30 | 4月26日~ 5月5日まで 約9万3,903人 |

| 57 | 令和2年(2020) | 新型コロナウイルス 感染予防のため中止 |

4/30 | 5/4 | 5月2日~ 5月6日まで 約1万9,322人 |

| 56 | 平成31・令和元年 (2019) |

5/1~5/6 | 4/30 | 5/3 | 4月30日~ 5月6日まで 約14万5,900人 |

| 55 | 平成30(2018) | 5/1~5/6 | 4/30 | 5/2 | 4月30日~ 5月6日まで 約11万2,266人 |

| 54 | 平成29(2017) | 5/3~5/9 | 5/3 | 5/5 | 祭り期間の5月3日~ 9日までの7日間で 約15万4,545人 |

| 53 | 平成28(2016) | 5/1~5/8 | 4/30 | 5/4 | 祭り期間の5月1日~ 8日までの8日間で 約14万4,379人 (4月29日~5月8日 までの来場者数は 約15万2,794人) |

| 52 | 平成27(2015) | 5/2~5/10 (出店は4/29日から) |

4/28 | 5/1 | 祭り期間の5月2日~ 10日までの9日間で 約13万8,357人 (4月29日~5月10日 までの来場者数は 約17万605人) |

| 51 | 平成26(2014) |

5/4~5/11 イベント広場の出店とレンタサイクルは、予定より1日早く3日からの開始) |

5/3 |

5/5 |

祭り期間の5月4日~ 11日までの8日間で 約12万1,714人 |

50 |

平成25(2013) |

当初開催期間を5月5日~12日までとしていましたが、桜の開花が遅れたことから開催期間を一週間延長し、5月19日(日)まで行われました。 |

5/16 |

5/18 |

10万8,237人 |

49 |

平成24(2012) |

5/6~5/13 |

5/5 |

5/7 |

9万768人 |

48 |

平成23(2011) |

5月3日~10日までの開催予定でしたが、開花の遅れにより期間を5月15日(日)まで延長して開催されました。 |

5/9 |

5/12 |

3日~15日までの 13日間で 14万33,280人 |

47 |

平成22(2010) |

5月3日~9日(日)までの予定で開幕した桜まつりは開花の遅れにより5月16日(日)まで延長されました。 |

5/12 |

5/15 |

3日~16日までの14日間で 16万5,944人 |

46 |

平成21(2009) |

5/10~5/17 |

5/4 |

5/6 |

まつり期間中 5万4,165人 3日~17日までの 15日間で 17万3,209人 |

45 |

平成20(2008) |

5/3~5/11 |

4/30 |

5/3 |

まつり期間中 15万4,954人 4/29~5/11まで の13日間 19万2,067人 |

44 |

平成19(2007) |

5/5~5/13 |

5/8 |

5/10 |

まつり期間中 13万4,047人 3日~15日までの 13日間で 15万7,052人 |

43 |

平成18(2006) |

5/7~5/14 |

5/10 |

5/13 |

まつり期間中 10万4,074人 3日~18日までの 16日間で 16万1,801人 |

42 |

平成17(2005) |

5/3~5/15 |

5/8 |

5/13 |

まつり期間中 17万9,087人 3日~17日までの 15日間で 20万2,515人 |

41 |

平成16(2004) |

5/1~5/11 |

5/7 |

5/10 |

20万6,225人 |

40 |

平成15(2003) |

5/3~5/11 |

5/5 |

5/7 |

21万5,304人 |

39 |

平成14(2002) |

5/4~5/12 |

4/25 |

4/29 |

まつり期間中 7万9,780人 4/27~5/12までの 16日間で 26万1,214人 |

38 |

平成13(2001) |

5/5~5/13 |

5/6 |

5/10 |

まつり期間中 19万0,127人 3日~13日までの 11日間で 22万6,256人 ※ライトアップ最終年 |

37 |

平成12(2000) |

5/3~5/16 |

5/9 |

5/11 |

18万4,110人 |

36 |

平成11(1999) |

5/3~5/13 |

5/3 |

5/7 |

20万2,375人 |

35 |

平成10(1998) |

5/3~5/12 |

4/29 |

5/3 |

28万4,083人 |

34 |

平成9(1997) |

5/5~5/14 |

5/5 |

5/9 |

24万7,021人 |

33 |

平成8(1996) |

5/4~5/12 |

5/10 |

5/14 |

22万8,068人 |

32 |

平成7(1995) |

5/7~5/14 |

5/4 |

5/7 |

25万0,888人 |

31 |

平成6(1994) |

5/8~5/15 |

5/10 |

5/12 |

25万7,868人 |

30 |

平成5(1993) |

5/3~5/16 |

5/11 |

5/13 |

26万7,652人 |

29 |

平成4(1992) |

5/3~5/17 |

5/6 |

5/11 |

28万6,227人 |

28 |

平成3(1991) |

5/3~5/12 |

5/5 |

5/9 |

20万9,848人 |

27 |

平成2(1990) |

5/6~5/13 |

5/1 |

5/6 |

21万6,305人 |

26 |

平成元年(1989) |

5/3~5/9 |

4/29 |

5/6 |

20万4,235人 |

25 |

昭和63(1988) |

5/8~5/15 |

5/5 |

5/10 |

18万3,150人 |

24 |

昭和62(1987) |

5/10~5/17 |

5/3 |

5/10 |

15万9,401人 |

23 |

昭和61(1986) |

5/11~5/18 |

5/2 |

5/10 |

10万8,975人 |

22 |

昭和60(1985) |

5/12~5/19 |

5/2 |

5/10 |

8万1,292人 |

21 |

昭和59(1984) |

5/13~5/20 |

5/19 |

5/25 |

7万6,700人 |

20 |

昭和58(1983) |

5/8~5/15 |

4/29 |

5/3 |

7万3,680人 |

19 |

昭和57(1982) |

5/8~5/16 |

5/7 |

5/13 |

7万1,192人 |

18 |

昭和56(1981) |

5/9~5/17 |

5/9 |

5/15 |

5万0,630人 |

17 |

昭和55(1980) |

5/10~5/17 |

5/10 |

5/15 |

7万7,115人 |

16 |

昭和54(1979) |

5/5~5/13 |

5/8 |

5/13 |

6万5,916人 |

15 |

昭和53(1978) |

5/13~5/21 |

5/7 |

5/13 |

4万9,009人 |

14 |

昭和52(1977) |

5/8~5/15 |

5/6 |

5/12 |

4万2,675人 |

○平均開花日:5/3 ●平均満開日:5/6 (1981年から2023年までの平均) |

|||||